髪を食べてしまう原因とリスクについて知ろう

髪を食べてしまうクセは、子どもだけでなく大人にも見られる行動です。なぜ髪を口に入れてしまうのか、その背景や健康へのリスクを理解することが大切です。

髪を食べるクセが起こる心理的要因

髪を食べるクセは、主に無意識のうちに行ってしまうことが多い行動です。このクセには、強い不安や緊張、ストレスが関係している場合が多く見られます。たとえば、受験や人間関係などで強いプレッシャーを感じているときに、髪を触ったり、口に入れたりして気持ちを落ち着かせようとすることがあります。

また、退屈や手持ち無沙汰なときにも、つい髪をいじってしまい、その流れで口に入れるようになることもあります。こうしたクセは、普段の生活の中で繰り返されることで習慣化しやすく、なかなか自分ではやめにくくなる場合もあります。髪を食べてしまう心理的な背景には、本人が自覚できていない心の負担が隠れていることもあるため、周囲の理解やサポートが重要です。

幼児や子どもが髪を口に入れる理由

幼児や子どもが髪を口に入れる主な理由は、好奇心や安心感を求める気持ちからです。小さな子どもは、身の回りのものを何でも触ったり口に入れたりすることで、世界を知ろうとします。髪の感触を確かめたり、口に含むことで落ち着くと感じる場合も少なくありません。

さらに、保育園や幼稚園など新しい環境に慣れないときに、不安や寂しさを感じて髪を口に入れることがあります。大人からの注目や関心をひこうとしている場合も考えられます。乳幼児期のこのような行動は一時的なことが多いですが、長引く場合や飲み込んでしまう場合には注意が必要です。

髪を食べた場合の健康リスク

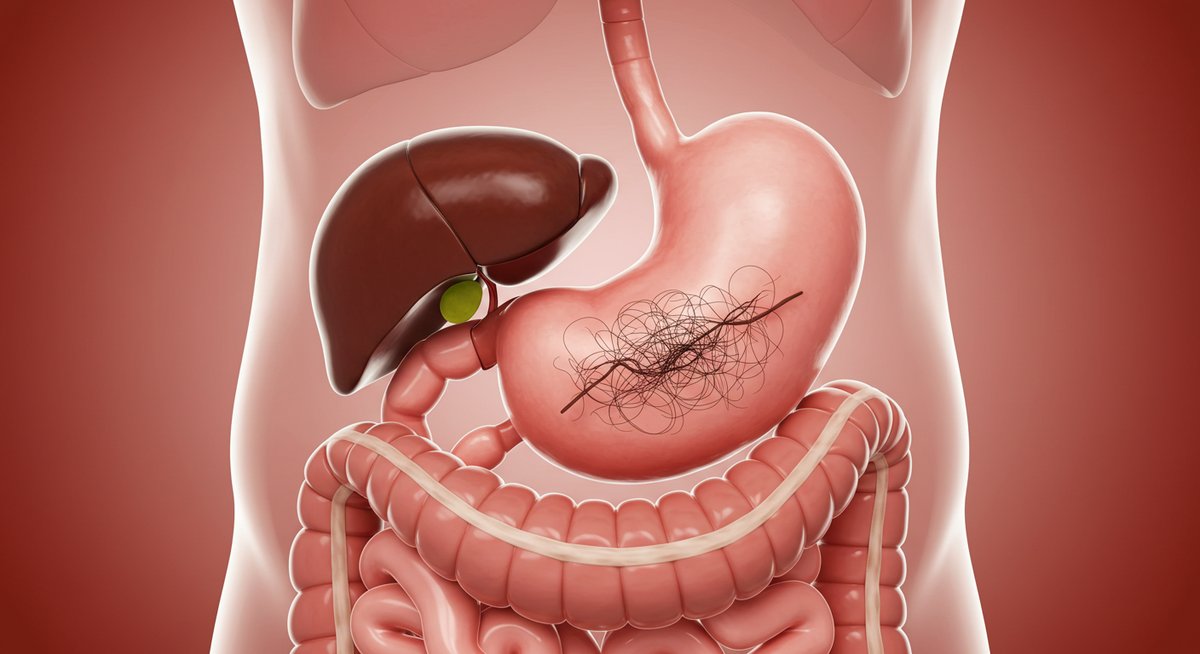

髪を食べた場合、体にさまざまな健康リスクが生じる可能性があります。一般的に、髪の毛は消化されにくいもので、腸などにたまることで「毛球」と呼ばれる塊になることがあります。これが大きくなると、腹痛や吐き気、食欲不振、便秘などの症状につながることがあります。

また、髪の毛に付着しているほこりや細菌が体内に入ることで、感染症のリスクも高まります。特に、長期間にわたり多量の髪を食べてしまうと、手術が必要になるケースも報告されています。体調に変化があった場合や、髪を食べる行動がやめられないときは、早めに医療機関へ相談することが大切です。

さらっとした使い心地とさわやかな香りの

スカルプケア用の育毛・養毛用トニック

髪の毛を食べることで起こる体への影響

髪の毛を食べてしまうと、体の中でどのような影響が出るのでしょうか。消化や排出の仕組み、万が一のトラブルについて考えてみましょう。

髪の毛は消化されるのか

髪の毛は、主に「ケラチン」というたんぱく質でできています。このケラチンは人間の消化酵素では分解できず、胃や腸を通過してもほとんど変化しません。そのため、たとえ少量であっても飲み込んだ髪の毛は消化されず、そのまま体内を移動します。

通常は便と一緒に排出されますが、量が多くなると腸にたまりやすくなります。毎日のように髪の毛を食べてしまう場合、体内に髪が蓄積しやすくなるため注意が必要です。髪の毛は食べても無害と思われがちですが、消化できないため、健康への悪影響が生じる場合があります。

消化できない髪が体内に残るとどうなるか

髪の毛が消化されずに腸の中にたまると、「毛球」と呼ばれる塊ができることがあります。この毛球が大きくなると、腸閉塞(ちょうへいそく)といって腸が詰まった状態になるリスクが高まります。腸閉塞になると、強い腹痛や吐き気、嘔吐、便秘などの症状が現れます。

また、毛球によって腸が傷ついたり、炎症を起こしたりすることもあります。こうした症状は自然に治ることが少なく、場合によっては手術による治療が必要になることもあります。髪の毛が体内にたまることで、思いもよらない健康トラブルにつながることがあるため、早めの対応が大切です。

医療機関への受診が必要なケース

髪の毛を食べる行動が続く場合や、次のような症状が現れた場合は、できるだけ早く医療機関を受診しましょう。

- 激しい腹痛が続く

- 吐き気や嘔吐がある

- 便秘がひどくなる

- 食欲不振が長引く

また、髪の毛を大量に食べていることが明らかな場合や、精神的な問題が疑われる場合も、早めに相談することが安心につながります。診察では、お腹の状態や全身の様子をしっかり確認してもらえます。医師に相談することで、適切な治療やアドバイスを受けることができますので、上記のような症状があれば迷わず受診しましょう。

髪を食べるクセへの対処法と予防策

髪を食べるクセは、年齢や環境によって対処の仕方が変わります。子どもと大人、それぞれに合った対応策や、家庭でできる予防の工夫についてご紹介します。

子どもの場合の具体的な対処方法

子どもが髪を食べる場合、まずは無理にやめさせようとするのではなく、行動の背景を探ることが大切です。子どもが不安や寂しさを感じていないか、生活リズムや環境に変化がなかったかを見直してみましょう。

具体的な対処法としては、次のような方法があります。

- 髪を短くカットする

- 指先や口を使って遊べるおもちゃを用意する

- 気持ちを言葉で表現する練習をする

- スキンシップを増やす

また、髪を食べそうになったときには、静かに注意し、代わりになる行動を提案することが大切です。周囲の大人が焦らず、根気よく見守ることが子どもの安心感につながります。

大人や思春期の髪を食べる行動への対策

大人や思春期の場合、髪を食べるクセが長く続いていることや、ストレスが大きく影響しているケースが多くあります。まずは自分のストレス状態や生活習慣を振り返り、心身のケアを意識しましょう。

対策の一例を表にまとめます。

| 対策方法 | 内容 |

|—————|———————-|

| 生活リズムの見直し | 睡眠や食事を整える |

| ストレス発散 | 運動や趣味の時間を作る |

| 専門家相談 | カウンセリングを受ける |

髪を食べる行動がコントロールできない場合は、心療内科や精神科など専門の医療機関に相談することも選択肢です。自分を責めず、周囲の理解を得ながら少しずつ改善していくことを目指しましょう。

家庭でできる予防と声かけのポイント

家庭でできる予防のためには、日頃から子どもの様子や変化に気づくことが大切です。声かけのポイントとしては、否定的に注意するのではなく、「どうしたのかな?」と優しく気持ちを聞いてみる姿勢が大切です。

また、髪を食べようとする仕草が見られたときは、別の遊びや会話で気をそらす方法も効果的です。家庭の中で安心できる時間を増やすことで、心が落ち着き、髪を食べる行動が減ることもあります。子どもだけでなく、大人のクセについても、家族の理解や協力が大きな支えとなります。

病気や障害と髪を食べる行動の関連性

髪を食べる行動は、心理的な背景だけでなく、病気や障害とも関係がある場合があります。関連する症状や注意点について知っておくことが重要です。

食毛症や抜毛症とは何か

髪を食べるクセが強くなると、「食毛症」や「抜毛症」と呼ばれる症状につながることがあります。食毛症は、髪の毛を食べてしまう習慣が続く状態で、抜毛症は自分の髪を抜く行動がやめられない状態です。

これらは単なるクセではなく、心の不安やストレス、発達の問題が影響していることも多いです。食毛症や抜毛症は、子どもから大人まで幅広い年代に見られますが、放っておくと体や心への負担が大きくなることがあるため、注意が必要です。気になる場合は、早めに専門医に相談し、適切なアドバイスを受けることが大切です。

精神的ストレスと髪を食べる行動の関係

精神的なストレスや心の問題が、髪を食べる行動を引き起こすことがあります。たとえば、学校や職場での人間関係、家庭内の不和など、心に負担がかかる出来事が続くと、無意識のうちに髪を食べたり、抜いたりするクセが出ることがあります。

こうした行動は、本人の心の中の不安や自信のなさを和らげたり、気持ちを落ち着かせるための方法として現れる場合が多いです。しかし、習慣化すると自分だけではやめにくくなり、心身の健康にも影響が出ることがあります。周囲の大人や家族が変化に気づき、話しやすい環境を作ることが、早期の対応につながります。

専門医による診断と治療の必要性

髪を食べる行動が続いたり、健康に影響が出ている場合は、専門医による診断と治療が必要です。心療内科や小児精神科、カウンセリングなどを活用することで、本人の状態や家族の悩みに合わせた支援を受けられます。

診断では、身体的な健康状態のチェックと合わせて、心理的な原因や生活環境の確認が行われます。治療には、カウンセリングや行動療法、必要に応じて薬の処方などが検討されます。無理にやめさせようとせず、専門家と協力しながら本人に合った対応を選ぶことが大切です。

まとめ:髪を食べる行動の正しい理解と早めの対応が大切

髪を食べる行動には、心理的な要因や発達の特徴、ストレス、さらには病気が関わることもあります。無理に怒ったりせず、本人や家族の気持ちに寄り添い、安心できる環境作りを意識しましょう。

また、健康リスクや体の影響を知っておくことで、必要な時には専門医に相談する決断がしやすくなります。髪を食べるクセを早めに発見し、原因や背景を理解することが、心身の健康を守る第一歩となります。家族や周囲の理解と支えが、改善への大きな力となることを忘れずに対応していくことが大切です。

さらっとした使い心地とさわやかな香りの

スカルプケア用の育毛・養毛用トニック