髪の毛は死んだ細胞なのか仕組みと特徴を解説

髪の毛は私たちの印象を大きく左右する大切な部分ですが、その構造や成り立ちは意外と知られていません。ここでは髪の仕組みや特徴についてわかりやすく解説します。

髪の構造と成り立ち

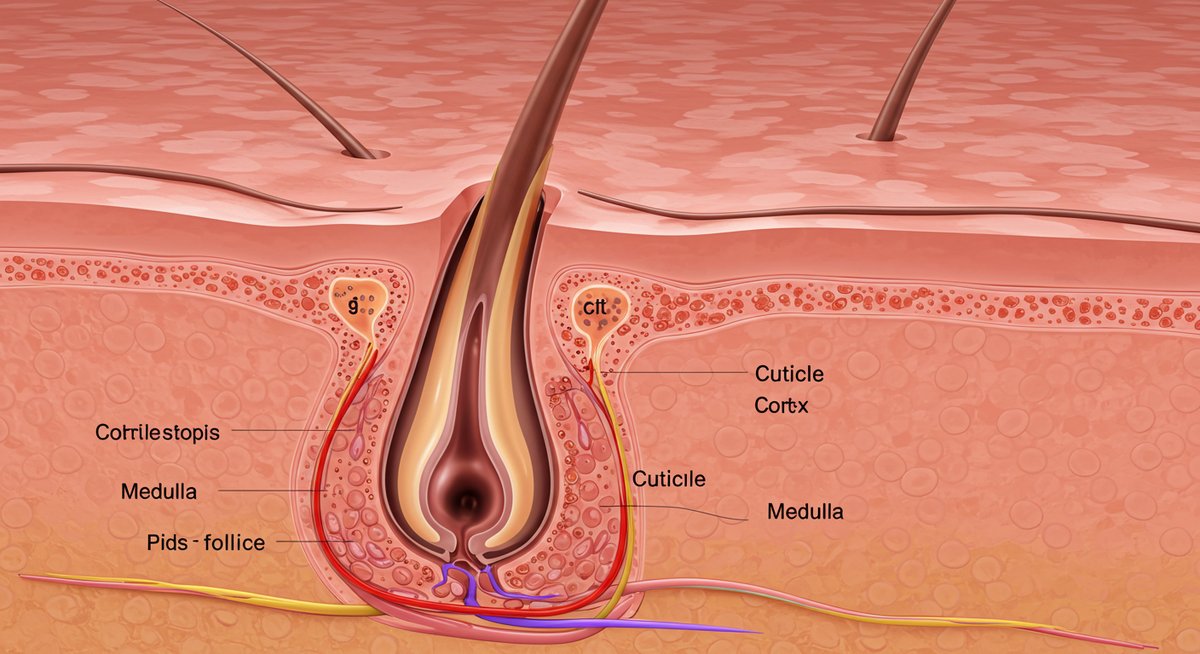

髪の毛は、主に「毛幹」と呼ばれる皮膚から外に出ている部分と、「毛根」という皮膚の内側にある部分から成り立っています。髪の表面はうろこ状のキューティクル、その内側に繊維状のコルテックス、さらに中心にはメデュラと呼ばれる構造が存在しています。

これらの部分は、それぞれが髪のしなやかさや強さ、見た目に大きく関わっています。特にキューティクルは髪のツヤや手触りを左右し、ダメージから内部を守る重要な働きを担っています。毛根部分は成長を司る細胞が集まっており、ここで新しい髪が作られています。

髪が伸びるメカニズム

髪の毛が伸びるのは、毛根にある毛母細胞が分裂を繰り返すことで新しい細胞を生み出し、それが上へと押し上げられるためです。このとき新しい細胞は徐々に角化し、表面に出るころには死んだ状態となっています。

また、髪には「成長期」「退行期」「休止期」というサイクルがあり、成長期は数年続くこともあります。この間に髪は1か月で約1センチ程度伸びていきます。サイクルごとに役割が異なり、健康な髪を保つためにはこの周期が整っていることが大切です。

髪の健康と死んだ細胞の関係

髪の毛が死んだ細胞で構成されていることは、ヘアスタイルの自由度や傷みに影響しています。生きた細胞ではないため、傷んでも自然に修復されることはなく、ケアが重要になります。

たとえば、紫外線や摩擦、熱によるダメージは髪にとって大きな負担となりやすいです。定期的なケアや保護が必要な理由は、髪が自己修復できない「死んだ細胞」でできているからです。この点を理解することで、毎日のケアの大切さがよく分かります。

\買う前にチェックしないと損!/

楽天で今だけ数量限定クーポンをゲットして、さらに自分に磨きをかけて♪

髪の毛が死んだ細胞である理由と影響

髪の毛がなぜ「死んだ細胞」と呼ばれるのか、その理由や髪に与える影響について解説します。髪の特徴やダメージの受けやすさにも関係しています。

角化というプロセスとは

髪の毛が死んだ細胞になる大きな理由は、「角化(かくか)」という過程にあります。毛母細胞がどんどん分裂しながら上へと押し上げられるうちに、細胞内部の水分や核が失われ、ケラチンというたんぱく質がぎっしり詰まっていきます。

この角化によって、髪は硬く強くなりますが、同時に生きた細胞としての機能を失います。つまり、皮膚の一部として生まれた髪は、表面に出るときには完全に「死んだ細胞」となり、再生や自己修復はできません。この仕組みは、爪や皮膚の表面とも共通しています。

髪の死んだ細胞に起こるダメージ

髪の毛は死んだ細胞であるため、カットしたり引っ張ったりしても痛みを感じることはありません。しかし、その分ダメージにはとても敏感です。毛先がパサついたり、切れたりするのは、この角化した細胞が物理的・化学的な刺激に耐えられなくなった結果です。

また、紫外線やドライヤーの熱、パーマやカラーリングなどの施術も、髪の内部構造を壊す原因になります。生きた細胞とは違い、いったん傷んだ部分は元通りにはならないため、ダメージを受けやすいという特徴があります。

ヘアケアが与える意味と限界

ヘアケア製品は、キューティクルを補修したり、髪の表面をコーティングすることで手触りやツヤを一時的に向上させてくれます。たとえばシャンプーやトリートメント、ヘアオイルなどが代表的です。

しかし、髪自体が死んだ細胞であるため、本当の意味で健康な状態に戻すことはできません。日々のケアは大切ですが、根本的には「ダメージを減らす」という予防的な役割が中心となります。髪を美しく保つためには、ダメージを最小限に抑える工夫が必要です。

さらっとした使い心地とさわやかな香りの

スカルプケア用の育毛・養毛用トニック

髪の健康を保つために大切なこと

髪の美しさを維持するには、外側だけでなく内側からのケアや日々の習慣もとても大切です。ここでは健康な髪を保つためのポイントを紹介します。

頭皮環境と髪の成長の関係

髪の根元である毛根は、頭皮の中に埋まっています。そのため、頭皮環境が整っていないと、髪の成長にも影響が出やすいです。たとえばフケやかゆみが増えたり、べたつきや乾燥が起きている場合は、毛根に十分な栄養が届きにくくなります。

毎日シャンプーで清潔に保つだけでなく、適度なマッサージや保湿も心がけましょう。頭皮の血行が良くなると、髪の成長もサポートされます。頭皮ケアは、髪そのもの以上に重要とも言える部分です。

髪を傷めないための日常ケア

日常生活の中で、髪を傷めにくくするための工夫はたくさんあります。以下のようなポイントに気をつけてみましょう。

- シャンプー時はゴシゴシこすらず、指の腹でやさしく洗う

- タオルドライは軽く押さえるようにし、こすりすぎない

- ドライヤーを使うときは髪から20cmほど離し、熱を当てすぎない

- ヘアアイロンやコテは高温にしすぎず、なるべく短時間で使う

また、寝るときに髪をまとめたり、枕カバーをシルク素材にするなども髪への負担を減らす方法です。些細なことでも毎日続けることで、大きな違いを生み出します。

食生活や生活習慣の影響

髪は体の一部なので、食事や生活リズムも健康な髪作りに関わっています。栄養バランスの良い食事を心がけることが大切です。

特に、たんぱく質やビタミン、鉄分、亜鉛などは髪の成長に直接役立つ栄養素とされています。また、十分な睡眠や適度な運動も頭皮の血流を促し、髪の生える力を支えます。ストレスが多いとホルモンバランスが崩れやすく、抜け毛が増えることもあるため、リラックスできる時間を作ることも大切です。

髪の毛と病気や外的要因の関係

髪が抜ける、細くなるといった悩みは、病気や外からの刺激とも深く関係しています。ここでは円形脱毛症など、髪に影響する原因について説明します。

円形脱毛症や抜け毛の主な原因

円形脱毛症は、免疫のバランスが崩れることで自分の毛根を攻撃し、突然髪が抜けてしまう症状です。ストレスや体調の変化、遺伝的な要素が影響することもあります。

一方、抜け毛には生活習慣や加齢、ホルモンバランスの乱れなども関係しています。過度なダイエットや睡眠不足、頭皮のトラブルも髪の成長に悪影響を与えます。心身の健康を保つことが、抜け毛予防の第一歩です。

毛根や毛包の仕組みと役割

毛根は髪の成長の司令塔ともいえる存在です。その中で毛包(もうほう)と呼ばれる組織が髪の生まれる場所となっています。毛包は、周囲の血管から栄養や酸素を受け取り、毛母細胞を育てていきます。

毛包の働きが弱ると、髪は細くなったり、抜けやすくなったりします。円形脱毛症の場合は、免疫がこの毛包を攻撃していると考えられています。健康な髪を保つには、毛根と毛包の状態を良くすることが重要です。

外的ダメージやストレスの影響

外部からの刺激も髪の健康に大きく影響します。たとえば、紫外線、乾燥、ヘアカラーやパーマなどの化学的な負担は、毛根やキューティクルを傷める原因になります。また、強い精神的ストレスはホルモンバランスを崩し、抜け毛や円形脱毛症のリスクを高めることも知られています。

ストレスを減らす方法や、外出時の帽子やUVスプレーで髪を守る習慣を取り入れることは、髪の健康維持に役立ちます。外的な要因と内的な要因、どちらにも気を配ることが大切です。

まとめ:髪の毛の本質と正しいケアで美しい髪を目指そう

髪の毛は「死んだ細胞」でできているため、傷みやすく、自己修復ができない特徴を持っています。しかし、日々の正しいケアや生活習慣の見直しで、美しい髪を維持することは十分可能です。

頭皮環境の改善やバランスの良い食事、ストレスの軽減など、内側からのサポートも大切にしてください。髪の本質を理解し、無理のない範囲でできることから始めることで、健康的で美しい髪を目指していきましょう。

\買う前にチェックしないと損!/

楽天で今だけ数量限定クーポンをゲットして、さらに自分に磨きをかけて♪