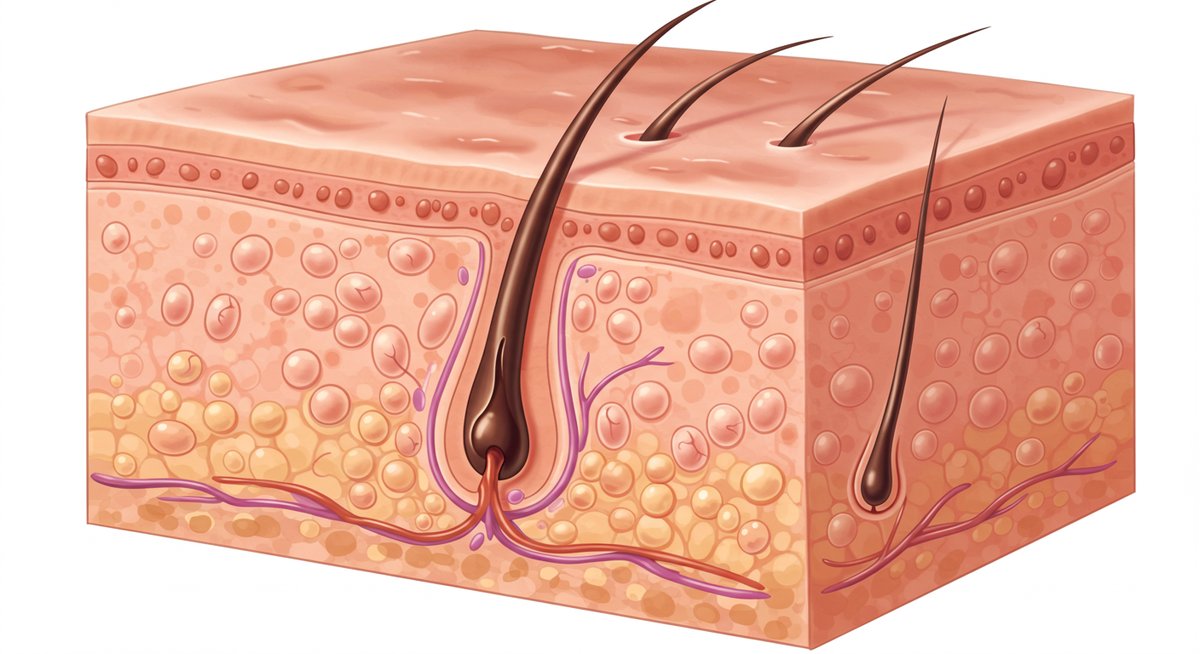

頭皮のつっぱりとは何か原因と症状を正しく知ろう

頭皮のつっぱりは、乾燥や皮膚トラブルのサインであり、放置すると不快感や抜け毛の原因になることもあります。主な要因や症状について知ることが、適切な予防や対策の第一歩です。

頭皮のつっぱりが起こる主な原因

頭皮のつっぱりは、さまざまな原因によって生じます。よく見られるのは、外部からの刺激や生活習慣の変化、そして年齢による肌の変化です。たとえば、洗浄力が強すぎるシャンプーを使っていたり、過剰に頭皮をこすることで必要な皮脂まで落としてしまうことがあります。このような場合、頭皮の保護機能が低下して、つっぱりを感じやすくなります。

また、ストレスや睡眠不足も頭皮の状態に影響します。自律神経の乱れは頭皮の血行不良や皮脂分泌のバランスを崩し、乾燥や違和感を招きやすくなります。環境要因や日々の習慣が複雑に絡み合い、頭皮の健康を損なうことがあるため、原因を知って対策を考えることが大切です。

乾燥や皮脂バランスの乱れによる影響

頭皮の乾燥はつっぱり感の大きな要因です。空気の乾燥した季節や、エアコンの効いた室内で長時間過ごすことで、頭皮の水分が蒸発しやすくなります。皮脂が少なくなると、頭皮のバリア機能が低下し、ちょっとした刺激にも敏感になりやすくなります。

一方、皮脂が過剰に分泌されても、逆につっぱりやベタつきが混在しやすくなります。皮脂バランスが崩れると、肌表面の環境が悪化し、かゆみや炎症も起こりやすくなります。乾燥と皮脂のどちらも、頭皮の健康を守るためには適切なケアが必要です。

年齢やホルモン変化が与える頭皮への影響

年齢を重ねるごとに、頭皮の水分や皮脂の分泌量は徐々に減少します。特に40代以降は、頭皮の潤いが失われやすく、つっぱりやすい傾向が強まります。また、ホルモンバランスの変化も影響します。女性の場合、出産や更年期などのタイミングでホルモンが大きく変動するため、頭皮の状態も不安定になりやすいです。

男女問わず、加齢に伴う頭皮の変化を意識して、保湿や刺激の少ないケアを心掛けることが重要です。年齢や体調の変化を前向きに受け止め、日々のケア方法を見直すことが、つっぱり予防につながります。

さらっとした使い心地とさわやかな香りの

スカルプケア用の育毛・養毛用トニック

頭皮のつっぱりを引き起こす生活習慣と環境要因

日常生活の中の何気ない習慣や、環境の変化が頭皮のつっぱりにつながる場合があります。普段のケア方法や環境を見直してみることが大切です。

強い洗浄力のシャンプーや過度な洗髪のリスク

洗浄力が強いシャンプーは、汚れだけでなく、頭皮に必要な皮脂まで洗い流してしまうことがあります。必要な皮脂がなくなると、頭皮は乾燥しやすくなり、つっぱりやすい状態になります。また、洗髪の頻度が多すぎても同様のリスクが高まります。

1日に何度もシャンプーしたり、熱いお湯で時間をかけて洗うと、頭皮のバリア機能が低下しやすくなります。以下のような点に注意しましょう。

- 洗浄力がマイルドなシャンプーを選ぶ

- 必要以上に何度も洗髪しない

- ぬるま湯で優しく洗う

これらを意識することで、頭皮への負担を減らし、つっぱりの予防が期待できます。

紫外線や季節の変化による頭皮へのダメージ

紫外線は、頭皮にも直接ダメージを与えます。特に夏場は、髪を分けている部分や頭頂部が日焼けしやすく、乾燥やつっぱりの原因になります。秋冬は外気が乾燥しやすく、頭皮の水分も奪われがちです。

また、冷暖房の使用による室内の乾燥も頭皮には大きな影響を与えます。季節ごとに頭皮の状態に変化を感じやすくなるため、環境に合わせてケア方法を調整することが大切です。帽子や日傘で紫外線対策をし、加湿器を使うなどして乾燥を防ぎましょう。

ストレスや睡眠不足が頭皮環境に及ぼす影響

ストレスがたまると自律神経のバランスが崩れ、頭皮の血流や皮脂分泌が不安定になりやすいです。その結果、乾燥やかゆみ、つっぱり感が強くなることもあります。心身の緊張が続くと、頭皮の筋肉も固くなりやすく、血行不良を招きます。

また、睡眠不足も頭皮の健康に悪影響を与える一因です。睡眠中は皮膚の修復やホルモン分泌が行われているため、質の良い睡眠をとることが頭皮ケアにとっても重要です。リラックスする時間を作るなど、日々の生活習慣を見直すことも大切です。

病気やトラブルが隠れていることもある頭皮のつっぱり

頭皮のつっぱりは、単なる乾燥やケア不足だけでなく、皮膚疾患や体の不調が関係している場合もあります。症状が長引く場合は注意が必要です。

脂漏性皮膚炎やアレルギーなど皮膚疾患の可能性

頭皮につっぱりだけでなく赤みやかゆみ、フケなどが見られる場合、脂漏性皮膚炎やアレルギー反応といった皮膚疾患の可能性があります。脂漏性皮膚炎は、皮脂分泌が多い部分に炎症が起きやすい病気で、頭皮では特に発症しやすいです。

アレルギーの場合は、シャンプーや整髪料の成分が肌に合わず反応してしまうこともあります。症状が続いたり悪化する場合は、使用している製品を見直し、必要なら皮膚科を受診しましょう。

抜け毛やかゆみを伴う場合に考えられる疾患

頭皮のつっぱりに加えて抜け毛や強いかゆみが見られる場合、円形脱毛症やアトピー性皮膚炎など、他の疾患が隠れていることも考えられます。円形脱毛症は、頭皮の一部が急に抜けて地肌が見える症状が特徴です。

また、強いかゆみや湿疹を伴う場合は、頭皮だけでなく全身的なアレルギーや皮膚疾患の可能性もあります。症状が気になる時は、無理に自己判断せず専門医に相談することが安心です。

放置してはいけない症状と医療機関への相談目安

頭皮のつっぱりが長期間続く場合や、下記のような症状がある場合は早めに医療機関の受診をおすすめします。

- 強い赤みや腫れがある

- フケや湿疹、かさぶたが治らない

- 抜け毛が急に増えた

- 強いかゆみや痛みが続く

放置すると症状が悪化したり、頭皮や髪に大きな影響が出ることもあります。自分の頭皮の状態をよく観察し、変化があれば早めに専門家のアドバイスを受けましょう。

頭皮のつっぱりを改善するための正しいケアと予防法

頭皮のつっぱりを和らげ、健やかな状態を保つためには、日々のケアや生活習慣に気をつけることが大切です。具体的な方法を紹介します。

保湿やマッサージで頭皮を柔らかく保つ方法

乾燥によるつっぱりを防ぐためには、頭皮の保湿が重要です。スプレータイプの化粧水やオイルなど、頭皮専用の保湿アイテムを取り入れると効果的です。入浴後やシャンプー後はとくに乾燥しやすいので、忘れずにケアしましょう。

また、指の腹を使ってやさしくマッサージをすることで血行が促進され、頭皮が柔らかくなります。強くこすったり爪を立てるのは避け、リラックスしながら行うと良いでしょう。マッサージは1日数分でも十分なので、継続することがポイントです。

頭皮にやさしいシャンプー選びと洗い方のポイント

頭皮への負担を減らすためには、低刺激で保湿成分が配合されたシャンプーを選びましょう。洗浄力が強すぎないものを選ぶことで、余分な皮脂を落としすぎず、頭皮のバリア機能を守ることができます。

洗い方の基本ポイントは以下の通りです。

- ぬるま湯で予洗いして、汚れを軽く落とす

- シャンプーはしっかり泡立ててから指の腹で優しく洗う

- 洗い残しがないよう、十分にすすぐ

これらの方法を意識することで、頭皮のつっぱりを軽減し、健康な状態を保ちやすくなります。

日常生活でできる頭皮の健康を守る習慣

頭皮の健康を保つためには、生活習慣の見直しも欠かせません。具体的には、バランスの良い食事や十分な睡眠、規則正しい生活リズムを心がけましょう。特にビタミンやミネラルをしっかり摂取することは、頭皮や髪の健康維持に役立ちます。

また、ストレスをため込まないよう、リラックスできる時間を持つことも大切です。帽子や日傘、加湿器の利用など、季節や環境に合わせた対策を日常に取り入れることも頭皮のつっぱり予防に効果的です。

まとめ:頭皮のつっぱりを正しく理解し早めのケアで健やかな髪と頭皮を保とう

頭皮のつっぱりは、乾燥や生活習慣、環境の変化などさまざまな要因で起こります。正しい原因を知り、日々のケアや予防を意識することで、健やかな頭皮と髪を守ることができます。異変を感じたら早めに対策を始め、自分に合った方法で頭皮環境を整えていきましょう。

さらっとした使い心地とさわやかな香りの

スカルプケア用の育毛・養毛用トニック