頭がボコボコしていると感じるときの主な原因

頭を触ったときに表面がでこぼこしていると、不安や心配を感じる方も多いです。さまざまな理由が考えられるため、原因を知っておくことが大切です。

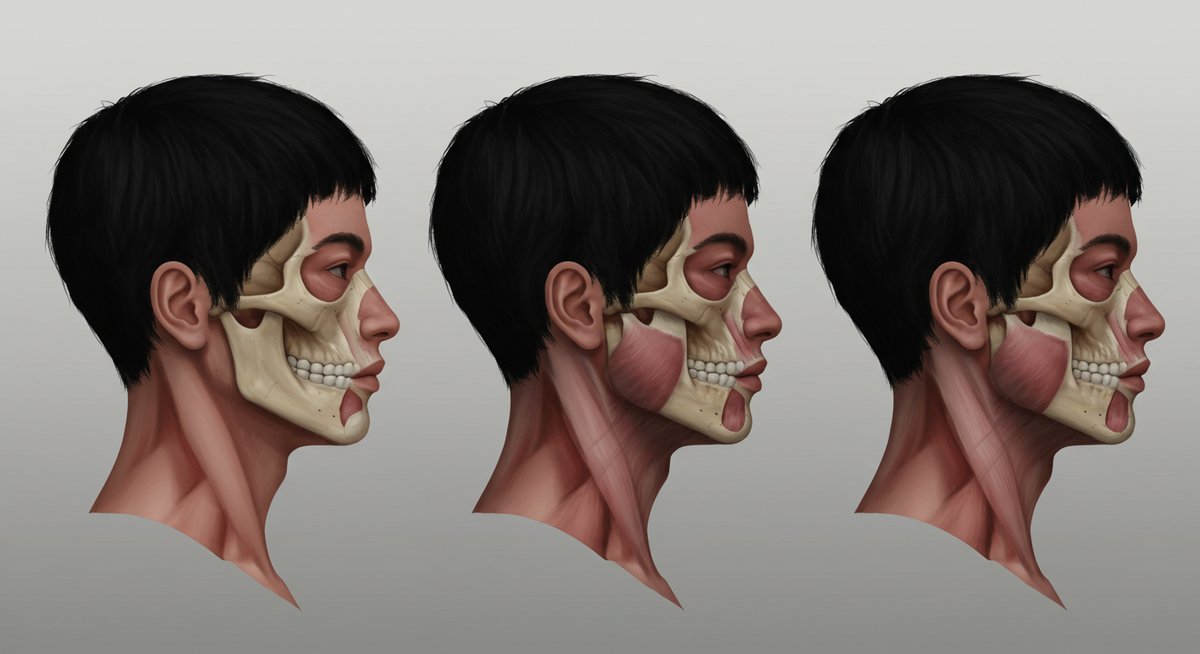

頭蓋骨の発達や成長によるでこぼこ

頭の骨のでこぼこは、成長や発達の過程で自然に起こることがあります。とくに赤ちゃんや子どもは骨が柔らかく、発達途中のため、頭を触ると凹凸を感じやすいです。また、大人になってからも頭蓋骨は個人差が大きく、でこぼこした感触が残る場合も珍しくありません。

また、家族や親せきに同じような頭の形の方がいる場合、遺伝的な要素も影響しています。特に心配な症状や体調の変化がなければ、日常生活には問題ないことが多いです。

けがや衝撃による骨の隆起やこぶ

頭をぶつけたり、何かに当たった経験がある場合、その部分が一時的または長期的に隆起し、でこぼこになることがあります。たとえば、転んだり、低い天井に頭をぶつけたあとにできる「こぶ」はよく見られます。

このようなこぶは、通常は数日から1週間ほどで自然に治まります。しかし、強い痛みや腫れ、長期間治らない場合は、骨自体が変形してしまっている可能性もあるため、注意が必要です。

病気や腫瘍が原因となる場合

まれに、頭の表面のでこぼこの原因が病気や腫瘍の場合もあります。たとえば、骨の病気や皮膚の下にできる良性腫瘍(できもの)が原因となることがあります。また、炎症や感染症によって腫れが発生し、頭の一部が盛り上がって感じることもあります。

こうした場合は、痛みや発赤、発熱をともなうことが多いため、早めに医師に相談することが大切です。また、でこぼこした部位が徐々に大きくなったり、他の症状が現れる場合にも、自己判断せず専門機関を受診しましょう。

\買う前にチェックしないと損!/

楽天で今だけ数量限定クーポンをゲットして、さらに自分に磨きをかけて♪

年齢や成長段階による頭の骨の形状変化

頭の形や骨のでこぼこは、年齢や成長段階によって特徴が異なります。それぞれの年代でよく見られる変化を知っておくことで、心配しすぎずにすみます。

赤ちゃんや子どもの頭蓋骨の特徴

赤ちゃんの頭蓋骨はとても柔らかく、いくつかの骨が未完成な状態で生まれてきます。特に「大泉門」や「小泉門」と呼ばれるすき間があり、触るとふんわりした部分が感じられます。これは赤ちゃんの成長に必要な構造であり、脳が大きくなるスペースを確保しています。

また、生まれてすぐは分娩時の圧力で頭の形が一時的にいびつになることもあります。成長とともに骨がしっかりしてくるため、ほとんどの場合は自然に丸みを帯びてきます。なお、寝る姿勢などによって後頭部が平らになったり、特定の部分がでこぼこすることもありますが、生活への大きな影響は少ないです。

思春期や成人の頭蓋骨に起こる変化

思春期には骨がさらに発達し、頭蓋骨の形も安定してきます。ただし、顔や頭の骨の成長スピードには個人差があるため、他人と形が違うことも珍しくありません。

また、成長が止まると頭の骨の形はほぼ決まりますが、加齢とともに筋肉や皮膚が変化し、触ったときの感触が変わることがあります。大きな変化や急なでこぼこがない限り、通常は心配する必要はありません。

高齢者にみられる頭の骨の変化

高齢になると頭蓋骨だけでなく頭皮や筋肉も薄くなり、骨の凹凸が目立ちやすくなります。また、骨密度が低下することで、骨がもろくなりやすい傾向があります。

このため、以前は気にならなかったでこぼこを感じることも増えてきます。普段と違う痛みや腫れ、出血などがなければ、年齢による自然な変化と考えられますが、転倒やけががあった場合は念のため受診を検討しましょう。

さらっとした使い心地とさわやかな香りの

スカルプケア用の育毛・養毛用トニック

病院に行くべき症状や受診の目安

頭のでこぼこが気になる場合、どのタイミングで病院へ行くべきか迷う方もいます。ここでは受診が必要なサインや判断基準について説明します。

痛みや腫れが続く場合の注意点

頭のでこぼこに痛みや腫れをともなうときは注意が必要です。数日で治まる軽い打撲と違い、しばらく経っても症状が続く場合、骨や皮膚に異常が起きていることがあります。

たとえば、以下のような場合には早めの受診が推奨されます。

- 強い頭痛が続いている

- 腫れが引かない・大きくなっている

- 触ると熱を持っている

- めまいや吐き気など、全身症状がある

これらの症状は、単なるこぶではなく、骨の異常や炎症、感染症などの可能性もあるため、専門の医師に相談しましょう。

痒みや赤みを伴うケース

頭のでこぼこに痒みや赤みがある場合、皮膚のトラブルが関係していることが多いです。たとえば、湿疹やアレルギー反応、炎症によって腫れや膨らみが生じるケースがあります。

また、患部がジュクジュクしている、膿が出ている、かきむしることでさらに悪化している場合も、自己判断で様子を見ずに医療機関を受診したほうが安心です。特に症状が悪化する、広がる、発熱をともなう場合は、皮膚科など専門医の診察を受けることをおすすめします。

自宅で様子を見るべきか判断するポイント

頭のでこぼこが軽度で、痛みや腫れ、赤みがない場合は、しばらく安静にして様子を見ることも可能です。ただし、次のような場合には慎重な判断が必要です。

- けがの記憶がないのに急にできた

- 数日経っても変化がない、または大きくなる

- 頻繁に同じ場所にでこぼこができる

こうした場合は、一度医師に相談しておくと安心です。逆に、軽くぶつけた程度で痛みや腫れがすぐ引く、他に症状がない場合は、無理に病院へ行く必要はありません。自宅で経過を観察し、変化があれば早めに受診を検討しましょう。

頭のボコボコに悩んだときの対策とセルフケア

頭の表面のでこぼこが気になるとき、自分でできるケアや工夫もあります。日常生活で取り入れやすい方法を知っておきましょう。

日常生活でできる頭皮や骨のケア方法

頭皮や骨の健康を守るためには、清潔を保つことや衝撃から頭を守ることが大切です。強く掻いたり、無理に押したりしないよう心がけましょう。

また、次のようなことにも気を配るとよいでしょう。

- 洗髪の際は爪を立てず、指の腹でやさしく洗う

- 帽子やヘルメットを着用して外部からの衝撃を防ぐ

- 急な頭部マッサージや強い力でのケアは避ける

これらの基本的なポイントを意識することで、日常トラブルの予防につながります。

頭皮を健康に保つ生活習慣

頭皮の健康は、規則正しい生活リズムや食事とも深く関係しています。バランスのよい栄養を摂取し、十分な睡眠をとることが、頭皮や毛髪だけでなく骨の健康維持にも役立ちます。

おすすめの生活習慣は下記の通りです。

| 習慣 | 内容例 | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| バランス食 | 野菜・たんぱく質中心 | 骨や頭皮の健康 |

| 良質な睡眠 | 夜更かしを避ける | 回復力の向上 |

| 適度な運動 | 軽いストレッチなど | 血行促進 |

また、過度なストレスは頭皮のトラブルや抜け毛にもつながるため、リラックスする時間を作ることも大切です。

早期発見と医師相談の重要性

頭のでこぼこや変化が気になる場合、早めに専門医へ相談することが安心につながります。特に急な変化や症状が続く場合は、自己判断せず専門家の意見を聞くことをおすすめします。

また、受診することで重大な病気の早期発見につながる場合もあります。不安な場合は無理せず医療機関を利用することで、より安心して日々を過ごせます。

まとめ:頭のボコボコや骨のでこぼこは適切な判断とケアが大切

頭のでこぼこには、成長や年齢による自然な変化から、けがや病気が関係している場合までさまざまな原因があります。症状の現れ方や経過をよく観察し、必要に応じて専門家に相談することが安心と健康につながります。

日常的なケアや生活習慣の見直しも、頭皮や骨の健康を守るために大切です。気になる変化があれば早めに行動し、ご自身の健康管理に役立ててください。

\買う前にチェックしないと損!/

楽天で今だけ数量限定クーポンをゲットして、さらに自分に磨きをかけて♪